“千年文明古国,孕育出灿烂夺目的华夏文化。工艺、技能无数,巧匠、艺人辈出。我国已入选世界非遗名录30项,世界急需保护非遗名录7项,数量居世界第一。然而,我国大部分非遗面临着传承人不足、传统技艺流失、市场严重萎缩等问题。”

每一项非遗都是以人为本的活态文化遗产,是人类精神文明和物质文明的传承。6月12日,是文化和自然遗产日,借此呼吁朋友们关注了解身边的非遗,因为“人民的非遗,人民共享”,也应当由人民传承和发扬。

宁远县人文历史悠久,文化源远流长,拥有多项国家级、省级以及市级非物质文化遗产,重点文物保护单位数量位于全省前列、全市第一,是名副其实的文物大县。

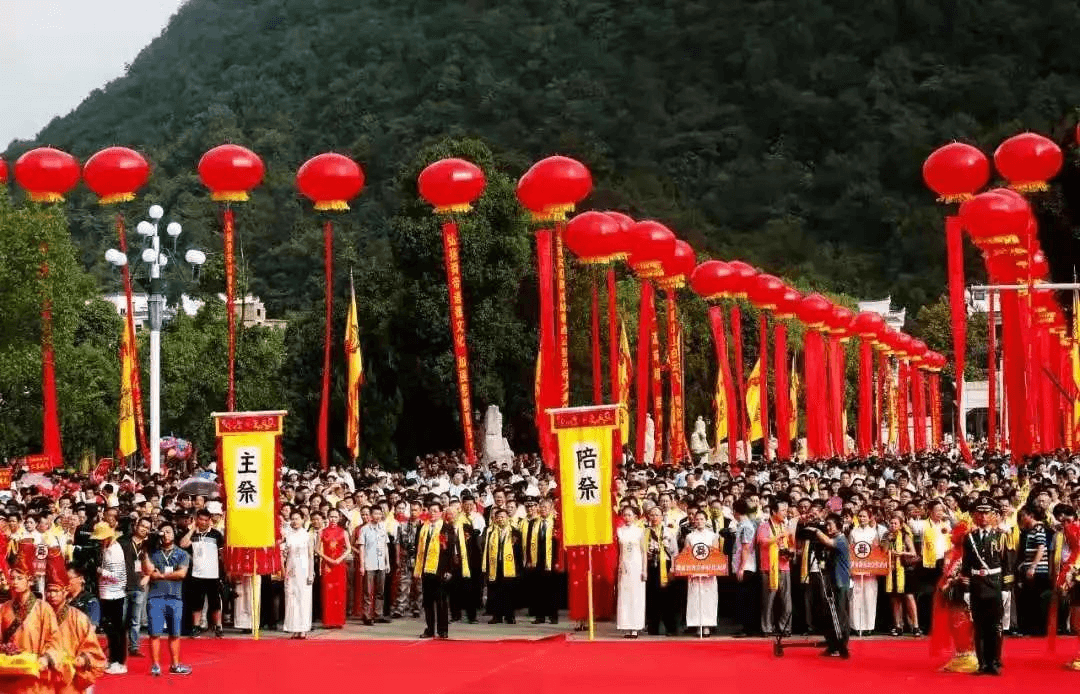

舜帝祭典

2011年5月,“舜帝祭典”成功被列为“国家非物质文化遗产”。

舜帝陵为历代对舜帝的祭祀之所,祭典历史久远,《湖南通志》、《宁远县志》对祭典多有记载,现存历代祭文和祭文碑也反映了历代祭祀的盛况。以舜帝陵为依存,舜帝陵祭典几千年来在宁远县一直是一件盛事。

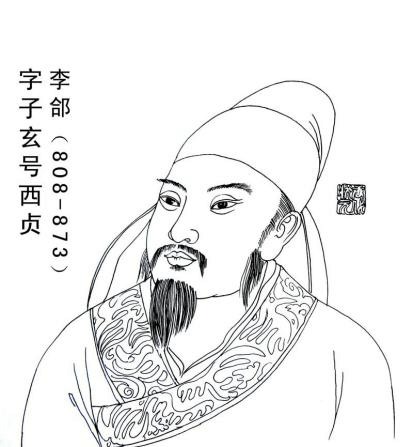

状元李郃的传说(民间文学)

2016年列入第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。

状元李郃的传说自唐代开始流传,宋代基本定型,经元、明、清三朝演变,基本形成了现在的格局。状元李郃的传说依存于真实的历史人物,其传说的内容主要涉及李郃勤奋苦读、智斗奸臣、上疏让第、惩治贪官、发明叶子戏等方面,内容丰富,揭示了李郃温良谦恭、为国为民、不畏强暴、不计个人得失的优良品格。下灌村至今还留存有洗砚池,挂榜山、读书岩、文星塔、状元楼等与李郃有关的文化遗址。

娥皇女英传说(民间文学)

2011年列入第二批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

“娥皇女英二妃思忆舜,以泪洒竹,竹尽成斑”的动人故事已流传四千多年。其内容是尧舜时期社会生活的反映,透过它能较深刻的认识尧舜时期的风土人情及风俗习惯。二妃魂归九疑、泪洒斑竹与九疑山秀美的自然风光合为一,形成了一种独特的文化,具有极高的旅游文化价值。

过山瑶祭祖习俗

2011年列入第二批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

过山瑶祭祖习俗是集瑶族传统文化之大成的民族盛典,是凝聚民族向心力、维系民族团结的民族盛典;作为一个支系众多、民族文化突出的民族,过山瑶祭祖习俗文化的发掘抢救和保护,将带动和促进瑶族各支系、其他民族乃至世界民族文化的弘扬。

高源村土陶制作技艺

2015年列入第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

高源村土陶文化经过300余年的生息繁衍,已经深深渗入当地人民的精神和文化生活之中,对当地乡民的精神生活和文化素养提升起到了潜移默化的作用,具有深厚的群众基础和广阔的市场前景,它以鲜明的地方特色和传统手工技艺而出名。

宁远瑶族草龙舞

2018年入选第六批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

元朝大德年间,当时久旱无雨,瑶民播种的五谷杂粮即将绝收。瑶胞遂以稻草扎龙,祈求龙王显灵,降下甘霖,喜获丰收。后来,瑶族人民在干旱季节和遇到病虫灾害时经常以稻草扎龙,赶驱瘟神、祈求风调雨顺。久而久之,瑶族草龙舞遂成为瑶胞一项传统活动。

九嶷山瑶歌

2014年列入第三批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

九嶷山瑶歌历史悠久,西汉时即有瑶族人迁徒到九嶷山居住。明、清时期瑶族山歌“赛花柄”达到了鼎盛时期。九嶷山瑶歌是我国民族民间音乐的一个重要组成部分,它是九嶷山瑶族人民祖祖辈辈口传心授、衍生传承下来的宝贵的非物质文化遗产,具有深厚的少数民族地方音乐特色,为研究瑶族历史提供可贵的第一手资料。

宁远竹编

目前宁远竹编已入选第七批县级非物质文化遗产项目名录。

传统竹编工艺有着上千年的悠久历史,竹编工艺品分为细丝工艺品和粗丝竹编工艺品。在编织过程中,以经纬编织法为主,还可以穿插各种技法,如:疏编、插、穿、削、锁、钉、扎、套等,使编出的图案花色变化多样。需要配以其它色彩的制品就用染色的竹片或竹丝藿香插扭,形成各种色彩对比强烈、鲜艳明快的花纹。

非遗是中华文化之经典瑰宝,这种艺术是经过时间考验的,它值得我们一生去品味,去延续,去让它熠熠生辉。

湘公网安备43112602000277

湘公网安备43112602000277